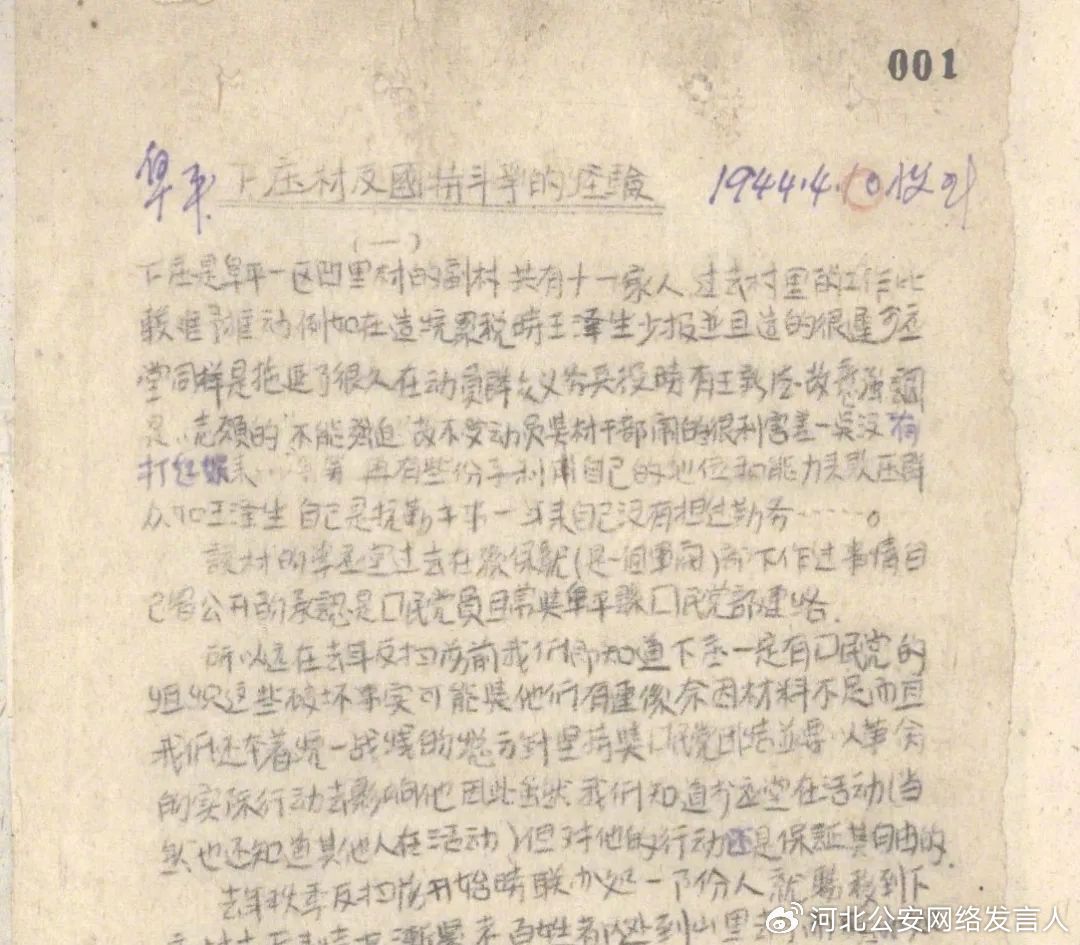

河北阜平,是一片有着悠久革命历史的红色热土。1937年11月7日,晋察冀军区在山西五台县成立,聂荣臻任司令员兼政委。11天后,聂荣臻司令员率军区机关迁至河北阜平,从此,这座太行山脚下的小县城,便成了晋察冀抗日根据地的首府。 1938年初,晋察冀抗日根据地各级公安保卫组织陆续建立起了,并且建立起群众性保卫组织——人民自卫队,协助公安机关做好锄奸、维持地方治安工作。随着抗日根据地的巩固、扩大,为加强公安保卫组织的统一领导,1939年6月25日,晋察冀边区公安总局在阜平县成立,晋察冀社会部部长许建国兼任公安总局局长。1941年4月10日,边区行政委员会颁布《晋察冀边区公安局暂行条例》,对公安局的性质、任务、工作权限、机构设置等作了明确规定。 在那个硝烟弥漫的战争年代,巩固我党领导的抗日根据地,公安干部的一个重要工作就是清奸除特。诞生于1944年的这份《阜平下庄村反国特斗争的经验》档案,就详细记述了我公安干部在根据地人民群众的支持配合下,智斗国民党特务的故事。

当时,阜平县一区凹里村的副村下庄村,是一个只有 11 户人家的小村落,表面看似风平浪静,背后却暗流涌动,用档案材料里的话是“村里的工作比较难推动”。村民李应堂、抗勤干事王泽生等人,在造统累税时故意少报迟报,并在村干部动员群众参军时,故意唱反调,甚至差点动手。这样的反常举动,不禁让我公安干部起了疑心。“在去年反扫荡前我们即知道下庄一定有国民党的组织,这些破坏活动可能与他们有连(关)系,奈因材料不足而且我们还本着统一战线的总方针,坚持与国民党团结并要以革命的实际活动去影响他们……”,但形势的发展证明,这些国民党组织不可能真正投入抗日工作。 1943年秋天,日军扫荡加剧,国民党阜平“联办处”的一部分人搬来下庄村,他们在不同场合宣称自己是“一起抗日的”,希望大家给予帮助。然而,当形势危急,“六个不要脸的高级国特汉奸就在此时投敌了”。更荒唐的是,国民党县党部负责人康教生竟站在大白山顶,对着扫荡的日军飞机宣读“曲线救国”的传单。而和他关系密切的村民李应堂(也是国民党党员)还在村中扬言说,“这样(扫荡)下去,八路军就会不消自灭了……” 种种迹象表明,下庄村已成为国民党特务破坏抗日的据点,开展反特斗争刻不容缓。区委认识到,提高村干部群众的思想觉悟是斗争胜利的关键,于是便在凹里村组织起儿童宣传队,跳秧歌舞,打霸王鞭,用朗朗上口的顺口溜,把“反特宣传”唱响在整个村庄,令特务们想躲躲不开。 与此同时,区干部隔三差五来村里,蹲在老乡炕头上“拉家常”,不讲大道理,只说所见事,就像剥玉米一样,一层一层地把国民党“假抗日真反共”的伪善面目给揭露出来。乡亲们渐渐明白,那些笑脸相迎的“联办处”人员,原来都是些“披着羊皮的狼”。 李应堂爱喝酒,村长和治安员借故拎着酒瓶子找他聊天,讲共产党对国民党特务的政策,希望他主动说出一些信息,然而这个“老狐狸”却突然“酒醒”,啥有用的也没说。软的不行,就来硬的。在生产动员大会上,区派出所所长话锋突转,一桩桩、一件件,列举着国民党特务对根据地中心工作的捣乱破坏事例,让大家提高警惕,严防身边的特务汉奸。此时,台下的李应堂的脸从红到白、从白到青,而旁边几个嫌疑分子也跟着发抖。 真正让局面打开的,是12斤消失的存盐。反扫荡时村民王仁章负责保管公盐,一夜之间少了12斤,说是“被老鼠啃了”。公安干部抓住这个把柄,让治安员假装送他去区政府,半道上让村长出面当“和事佬”劝说,最终在政策高压和温情感化下,王仁章哆嗦着交出了自己的国民党党员证,还供出村里有 11 个同党,并配合回村开展分化瓦解工作。没过三天,七八个人捧着国民党党员证前来认错,连最顽固的王泽生都哭着说“都是李应堂骗了我们”。就这样,11个特务转眼瓦解了9个,剩下的两个也成了过街老鼠。他们想逃跑,但村里男女老少都成了“岗哨”,谁也别想再逃走。 下庄村的故事像面镜子:特务再狡猾,也逃不过群众的眼睛;阴谋再隐蔽,也躲不过阳光的暴晒。下庄村反特斗争的故事,是公安前辈依靠群众智慧破解困局的经典范例。《阜平下庄村反国特斗争的经验》总结说:“发动各种力量发动广大群众的力量去与敌人斗争,同时又要布置隐蔽的力量去监视他去接近他使得我们的工作更硬实更顺利地进行”,“我们要孤立敌人要打击敌人但是首先必须集中火力攻破一点”,“向群众做宣传解释工作一定要耐心细心要有恒心”……这份来自战火岁月的斗争智慧,将永远照亮我们维护国家安全与社会稳定的前行之路! |